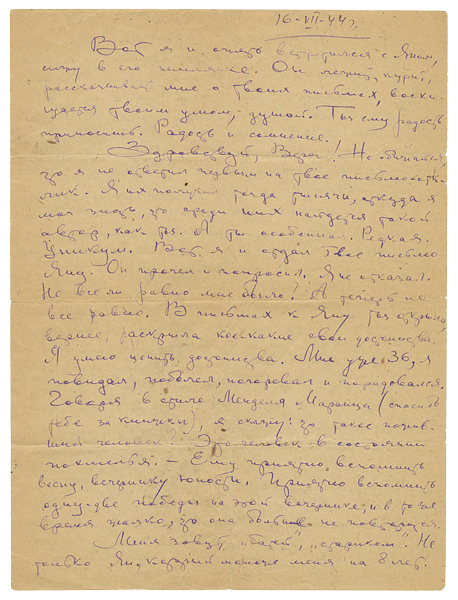

Вот я и опять встретился с Яном, сижу в его землянке. Он лежит, курит,

рассказывает мне о твоих письмах, восхищается твоим умом, душой. Ты ему

радость приносишь. Радость и сомнение.

Здравствуй Вера! Не обижайся, что я не ответил первым на твое письмо-

отклик. Я их получил тогда тысячи, откуда я мог знать, что среди них найдется

такой автор, как ты. А ты особенная. Редкая. Уникум. Вот я и отдал твое письмо

Яну. Он прочел и попросил. Я не отказал. Не все ли равно мне было? А теперь не

все равно. В письмах к Яну ты открыла, вернее, раскрыла кое-какие свои

достоинства. Я умею ценить достоинства. Мне уже 36, я повидал, поболел,

погоревал и порадовался. Говоря в стиле Менделя Маранца (спасибо тебе за

книжки), я скажу: что такое поживший человек? Это человек в состоянии

похмелья. Ему приятно вспомнить весну, вечеринку юности, приятно вспомнить

одну-две победы на этой вечеринке и в то же время жалко, что она больше не

повторится.

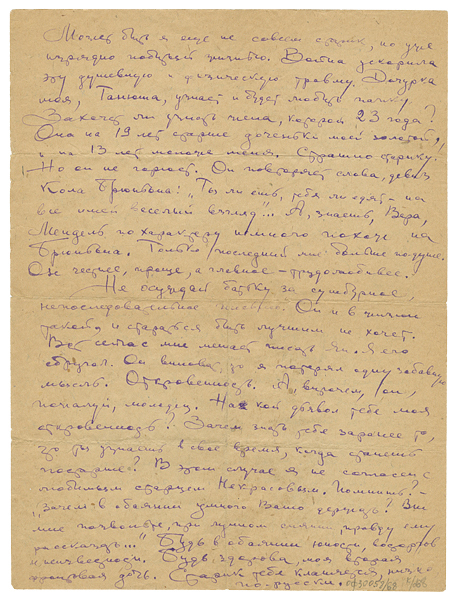

Меня зовут «батей», «стариком». Не только Ян, который моложе меня на

восемь лет. Может быть, я еще не совсем старик, но уже изрядно побитый жизнью.

Война ускорила эту душевную и физическую травму. Дочурка моя, Танюша, узнает

и будет любить папку. Захочет ли узнать жена, которой 23 года? Она на 19 лет

старше доченьки моей золотой и на 13 лет моложе меня. Страшно старику! Но он

не горюет. Он повторяет слова, девиз Кола Брюньона: «Ты ли ешь, тебя ли едят —

на все имей веселый взгляд…» А знаешь, Вера, Мендель по характеру немного

похож на Брюньона. Только последний мне больше по душе. Он честнее, проще, а

главное — трудолюбивее.

Не осуждай батьку за сумбурное, непоследовательное письмо. Он и в жизни

такой и стараться быть лучшим не хочет. Вот сейчас мне мешает писать Ян. Я его

обругал. Он виноват, что я потерял одну забавную мысль. Откровенность. А

впрочем, он, пожалуй, молодец. На кой дьявол тебе моя откровенность? Зачем

знать тебе заранее то, что ты узнаешь в свое время, когда станешь постарше? В

этом случае я не согласен с любимым старцем Некрасовым. Помнишь? «Зачем в

обаянии умного Ваню держать? Вы мне позвольте при лунном сиянии, правду ему

рассказать…» Будь в обаянии юности, восторгов и неизвестности. Будь здорова,

моя вторая фронтовая дочь. Старик тебе кланяется, низко, по-русски.

рассказывает мне о твоих письмах, восхищается твоим умом, душой. Ты ему

радость приносишь. Радость и сомнение.

Здравствуй Вера! Не обижайся, что я не ответил первым на твое письмо-

отклик. Я их получил тогда тысячи, откуда я мог знать, что среди них найдется

такой автор, как ты. А ты особенная. Редкая. Уникум. Вот я и отдал твое письмо

Яну. Он прочел и попросил. Я не отказал. Не все ли равно мне было? А теперь не

все равно. В письмах к Яну ты открыла, вернее, раскрыла кое-какие свои

достоинства. Я умею ценить достоинства. Мне уже 36, я повидал, поболел,

погоревал и порадовался. Говоря в стиле Менделя Маранца (спасибо тебе за

книжки), я скажу: что такое поживший человек? Это человек в состоянии

похмелья. Ему приятно вспомнить весну, вечеринку юности, приятно вспомнить

одну-две победы на этой вечеринке и в то же время жалко, что она больше не

повторится.

Меня зовут «батей», «стариком». Не только Ян, который моложе меня на

восемь лет. Может быть, я еще не совсем старик, но уже изрядно побитый жизнью.

Война ускорила эту душевную и физическую травму. Дочурка моя, Танюша, узнает

и будет любить папку. Захочет ли узнать жена, которой 23 года? Она на 19 лет

старше доченьки моей золотой и на 13 лет моложе меня. Страшно старику! Но он

не горюет. Он повторяет слова, девиз Кола Брюньона: «Ты ли ешь, тебя ли едят —

на все имей веселый взгляд…» А знаешь, Вера, Мендель по характеру немного

похож на Брюньона. Только последний мне больше по душе. Он честнее, проще, а

главное — трудолюбивее.

Не осуждай батьку за сумбурное, непоследовательное письмо. Он и в жизни

такой и стараться быть лучшим не хочет. Вот сейчас мне мешает писать Ян. Я его

обругал. Он виноват, что я потерял одну забавную мысль. Откровенность. А

впрочем, он, пожалуй, молодец. На кой дьявол тебе моя откровенность? Зачем

знать тебе заранее то, что ты узнаешь в свое время, когда станешь постарше? В

этом случае я не согласен с любимым старцем Некрасовым. Помнишь? «Зачем в

обаянии умного Ваню держать? Вы мне позвольте при лунном сиянии, правду ему

рассказать…» Будь в обаянии юности, восторгов и неизвестности. Будь здорова,

моя вторая фронтовая дочь. Старик тебе кланяется, низко, по-русски.

→ глава 7

16 июля 1944 года

Письмо Вере (Веронике) от неустановленного лица

Здравствуй, дорогая моя сестренка!

Ночь. Темнота кромешная. В землянке тепло и от тусклого света коптилки,

освещающего нехитрые вещи фронтового комфорта, веет доморощенным уютом.

Приблизительно в 100–150 метрах, зарывшись в землю, мерзлую и неприветливую,

находится <утрачено> 7 <неразборчиво> Эта дивизия была в Киеве и прошла

<утрачено> многие наши села и города.

Сейчас на нашем участке фронта тихо, так тихо, как обычно бывает перед

большими боями.

Несколько минут мучаюсь с коптилкой. Она дает <неразборчиво>, по-

видимому, трудно будет написать все, что хотелось бы написать, а я считаю

необходимым изложить и доверить этим листкам бумаги и капризам почты многое.

Отдавая долг справедливости, меня смутило и даже немного расстроило твое

письмо, датированное, судя по штемпелю, последними числами февраля.

Вот оно это письмо. Я его перечитал несколько раз и мне стало удивительно

хорошо от некоторых наивно откровенных строк, хотя от некоторых было и

тоскливо, тяжело. Постараюсь быть пунктуальным и отвечу последовательно на

все.

Прежде чем писать о дружбе нашей и о гарантиях, что она не сможет

перевоплотиться в любовь, я осмелюсь сказать тебе, мой друг, что ты еще пока

много не знаешь о Яне. То, что тебе уже известно, будет, пожалуй, достаточным

для друга, а остальное касается лично <утрачено>.

Твое письмо:

Между нами снова 20-дневная пропасть. Виновата в этом ты, вернее, твоя

необоснованная боязнь, что я буду истолковывать твои послания так, как их

истолковывает ваша студентка-скептик. Зря. Написал я именно тебе, потому что

твое письмо произвело на меня хорошее, чистое, дружеское впечатление. Я одинок.

Нет так горячо любимой матери, утеряна сестра, погибли лучшие друзья. Мне

необходимо общаться с кем-либо, чтобы не огрубеть и не превратиться в эпиофа.

Твое выражение, что тот, кто получит письмо, сможет быть братом или отцом

твоим, мне так понравилось, что я и решил написать. Если бы твое второе или

третье письмо было наполнено словами любви и лепетом о счастии брачном

послевоенном, то моих писем не последовало бы. (Это не пустой звук, а факт из

опыта окружающих и лично сам я был ошарашен двумя девушками, подобным

образом пытающихся пленить).

Я прекрасно понимаю, что смысл жизни некоторых девиц и заключается

именно в том, чтобы завоевать как можно больше мужских сердец с тем, чтобы

иметь право выбора. Эта горькая истина мною постигнута недавно, так как на

амурном фронте я никогда не отличался, да и, собственно говоря, не бывал в

тисках амура. Я не педант и не сухарь. Возраст, здоровье и все мужское

протестовало еще в дни штурма твердынь наук. «Почему ты сковал самые

сокровенные чувства», — говорила иногда совесть. «Так надо», — отвечал здравый

смысл. Сначала добейся положения, благодаря которому ты смог бы обеспечить

благополучие любви, и тогда влюбляйся. Так шесть лет с книгами под мышкой

бегал я около «художественных произведений природы», боясь задержать свой

взгляд больше положенного времени, а то ведь люди бывают слабее своих чувств, а

чувства оказываются сильнее нас.

Сейчас я не стал бы сопротивляться и если на своем пути встретил бы умную

и хорошую душу, то, пожалуй, и сказал бы ей слово «люблю», сказал бы горячо и

по-мужски.

Война и совершенно другие заботы далеко оттолкнули меня от этого, а

фантазировать и произносить это священное слово девушке в письме я считаю

глупым и даже вредным для воображения. Ну что можно узнать о человеке через

письма. Можно узнать кое-что о его умственных способностях и других мелких

особенностях. Приложение — фотография, так модная во взаимоотношениях

между двумя пылкими сердцами, — мне также кажется сереньким и тусклым.

Мне кажется, что в этой области моя дорогая сестренка может чувствовать

себя в полной безопасности, какой красавицей она не слыла бы. Необходимо будет

сказать, что в отношении людей я весьма придирчив. Судить о том или другом

человеке по «вывеске» — я не сужу. Прежде всего рассматриваю красоту

человеческой души и если нахожу в этом какие-либо изъяны, то даже стараюсь не

обращать внимания на другие достопримечательности.

Мы, мой друг, вполне взрослые люди и имеем небольшой ум, достаточный

для того, чтобы понять некоторые превратности жизни, так что разговора о

«подходящей партии» быть не может. Если я и темпераментен в силу того, что

неуемные русская кровь с французской бурлят в моих жилах, то мать природа

наградила меня и стойкостью такой, что я могу сказать с некоторой гордостью, что

все время не давал страстям и нет тех грязных пятен на солнце моей жизни,

которыми, к великому сожалению, наделены некоторые окружающие тебя и меня.

Ночь. Темнота кромешная. В землянке тепло и от тусклого света коптилки,

освещающего нехитрые вещи фронтового комфорта, веет доморощенным уютом.

Приблизительно в 100–150 метрах, зарывшись в землю, мерзлую и неприветливую,

находится <утрачено> 7 <неразборчиво> Эта дивизия была в Киеве и прошла

<утрачено> многие наши села и города.

Сейчас на нашем участке фронта тихо, так тихо, как обычно бывает перед

большими боями.

Несколько минут мучаюсь с коптилкой. Она дает <неразборчиво>, по-

видимому, трудно будет написать все, что хотелось бы написать, а я считаю

необходимым изложить и доверить этим листкам бумаги и капризам почты многое.

Отдавая долг справедливости, меня смутило и даже немного расстроило твое

письмо, датированное, судя по штемпелю, последними числами февраля.

Вот оно это письмо. Я его перечитал несколько раз и мне стало удивительно

хорошо от некоторых наивно откровенных строк, хотя от некоторых было и

тоскливо, тяжело. Постараюсь быть пунктуальным и отвечу последовательно на

все.

Прежде чем писать о дружбе нашей и о гарантиях, что она не сможет

перевоплотиться в любовь, я осмелюсь сказать тебе, мой друг, что ты еще пока

много не знаешь о Яне. То, что тебе уже известно, будет, пожалуй, достаточным

для друга, а остальное касается лично <утрачено>.

Твое письмо:

Между нами снова 20-дневная пропасть. Виновата в этом ты, вернее, твоя

необоснованная боязнь, что я буду истолковывать твои послания так, как их

истолковывает ваша студентка-скептик. Зря. Написал я именно тебе, потому что

твое письмо произвело на меня хорошее, чистое, дружеское впечатление. Я одинок.

Нет так горячо любимой матери, утеряна сестра, погибли лучшие друзья. Мне

необходимо общаться с кем-либо, чтобы не огрубеть и не превратиться в эпиофа.

Твое выражение, что тот, кто получит письмо, сможет быть братом или отцом

твоим, мне так понравилось, что я и решил написать. Если бы твое второе или

третье письмо было наполнено словами любви и лепетом о счастии брачном

послевоенном, то моих писем не последовало бы. (Это не пустой звук, а факт из

опыта окружающих и лично сам я был ошарашен двумя девушками, подобным

образом пытающихся пленить).

Я прекрасно понимаю, что смысл жизни некоторых девиц и заключается

именно в том, чтобы завоевать как можно больше мужских сердец с тем, чтобы

иметь право выбора. Эта горькая истина мною постигнута недавно, так как на

амурном фронте я никогда не отличался, да и, собственно говоря, не бывал в

тисках амура. Я не педант и не сухарь. Возраст, здоровье и все мужское

протестовало еще в дни штурма твердынь наук. «Почему ты сковал самые

сокровенные чувства», — говорила иногда совесть. «Так надо», — отвечал здравый

смысл. Сначала добейся положения, благодаря которому ты смог бы обеспечить

благополучие любви, и тогда влюбляйся. Так шесть лет с книгами под мышкой

бегал я около «художественных произведений природы», боясь задержать свой

взгляд больше положенного времени, а то ведь люди бывают слабее своих чувств, а

чувства оказываются сильнее нас.

Сейчас я не стал бы сопротивляться и если на своем пути встретил бы умную

и хорошую душу, то, пожалуй, и сказал бы ей слово «люблю», сказал бы горячо и

по-мужски.

Война и совершенно другие заботы далеко оттолкнули меня от этого, а

фантазировать и произносить это священное слово девушке в письме я считаю

глупым и даже вредным для воображения. Ну что можно узнать о человеке через

письма. Можно узнать кое-что о его умственных способностях и других мелких

особенностях. Приложение — фотография, так модная во взаимоотношениях

между двумя пылкими сердцами, — мне также кажется сереньким и тусклым.

Мне кажется, что в этой области моя дорогая сестренка может чувствовать

себя в полной безопасности, какой красавицей она не слыла бы. Необходимо будет

сказать, что в отношении людей я весьма придирчив. Судить о том или другом

человеке по «вывеске» — я не сужу. Прежде всего рассматриваю красоту

человеческой души и если нахожу в этом какие-либо изъяны, то даже стараюсь не

обращать внимания на другие достопримечательности.

Мы, мой друг, вполне взрослые люди и имеем небольшой ум, достаточный

для того, чтобы понять некоторые превратности жизни, так что разговора о

«подходящей партии» быть не может. Если я и темпераментен в силу того, что

неуемные русская кровь с французской бурлят в моих жилах, то мать природа

наградила меня и стойкостью такой, что я могу сказать с некоторой гордостью, что

все время не давал страстям и нет тех грязных пятен на солнце моей жизни,

которыми, к великому сожалению, наделены некоторые окружающие тебя и меня.

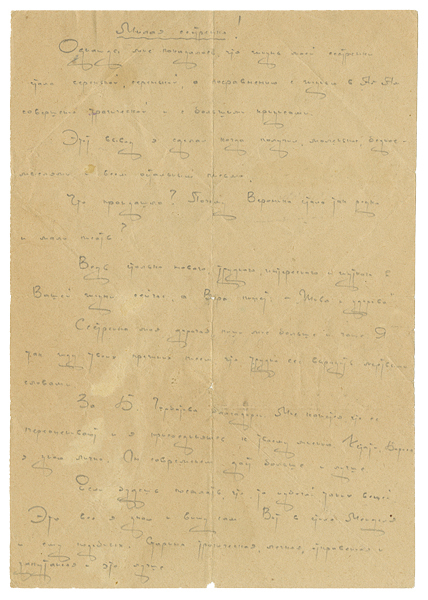

Неизвестное письмо

Милая сестренка!

Однажды мне показалось, что жизнь моей сестренки стала серенькой-

серенькой, а по сравнению с жизнью в Ал[ма]-А[те] совершенно трагической и с

большими кризисами.

Этот вывод я сделал, когда получил маленькое, бедное мыслями ко всем

остальным письмо.

Что произошло? Почему Вероника стала так редко и мало писать?

Ведь столько нового, трудного, интересного и жуткого в вашей жизни

сейчас, а Вера пишет: «Жива и здорова».

Сестренка моя дорогая, пиши мне больше и чаще. Я так жду твоих прежних

писем, что трудно все выразить мертвыми словами.

За Б[ориса] Горбатова благодарен. Мне кажется, что ее переоценивают, и я

присоединяюсь к твоему мнению. Кстати, Бориса я знаю лично. Он со временем

даст больше и лучше.

Если будешь посылать что, то избегай таких вещей. Это я все знаю и вижу

сам. Вот в стиле Менделя и ему подобных. Старина трагическая, легкая,

откровенная и запутанная и это лучше.

Но если все же трудно, то, ради всех святых, не мучь себя, моя дорогая

сестрица. Лучше всякой повести, романа и рассказа будет твое письмо, подобное

тем, которые я вместе с тобой боготворил.

Жду ответа обстоятельного и хорошего.

Всего наилучшего, моя дорогая, милая сестра.

Твой братик Я.

P.S. Только что передали о взятии нашими войсками Нарвы, Демблина

<неразборчиво>

P.S. Удивительно. Это третье письмо за последнее время к Веронике, но не

конец.

Однажды мне показалось, что жизнь моей сестренки стала серенькой-

серенькой, а по сравнению с жизнью в Ал[ма]-А[те] совершенно трагической и с

большими кризисами.

Этот вывод я сделал, когда получил маленькое, бедное мыслями ко всем

остальным письмо.

Что произошло? Почему Вероника стала так редко и мало писать?

Ведь столько нового, трудного, интересного и жуткого в вашей жизни

сейчас, а Вера пишет: «Жива и здорова».

Сестренка моя дорогая, пиши мне больше и чаще. Я так жду твоих прежних

писем, что трудно все выразить мертвыми словами.

За Б[ориса] Горбатова благодарен. Мне кажется, что ее переоценивают, и я

присоединяюсь к твоему мнению. Кстати, Бориса я знаю лично. Он со временем

даст больше и лучше.

Если будешь посылать что, то избегай таких вещей. Это я все знаю и вижу

сам. Вот в стиле Менделя и ему подобных. Старина трагическая, легкая,

откровенная и запутанная и это лучше.

Но если все же трудно, то, ради всех святых, не мучь себя, моя дорогая

сестрица. Лучше всякой повести, романа и рассказа будет твое письмо, подобное

тем, которые я вместе с тобой боготворил.

Жду ответа обстоятельного и хорошего.

Всего наилучшего, моя дорогая, милая сестра.

Твой братик Я.

P.S. Только что передали о взятии нашими войсками Нарвы, Демблина

<неразборчиво>

P.S. Удивительно. Это третье письмо за последнее время к Веронике, но не

конец.

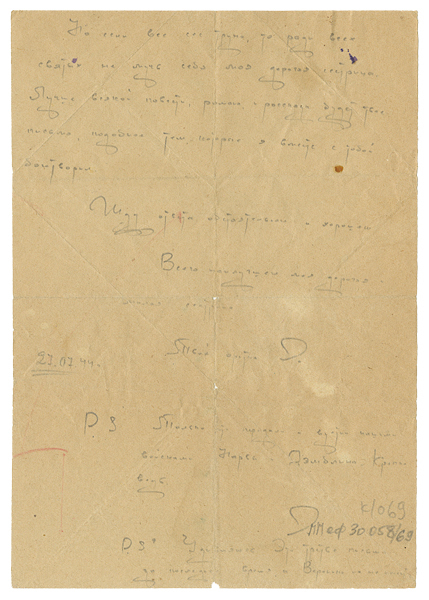

27 июля 1944 года

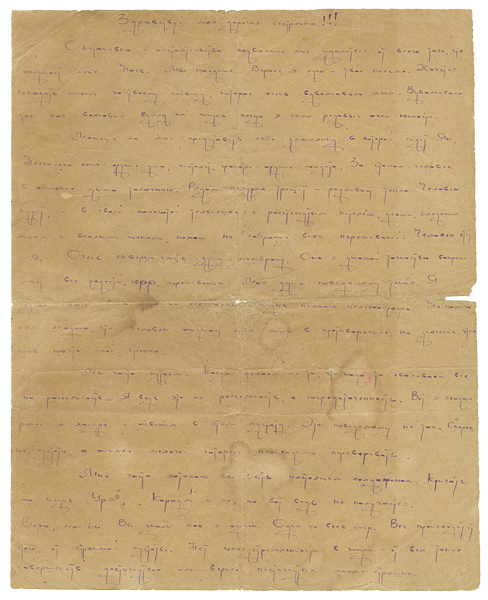

Здравствуй, моя дорогая сестренка!!!

Обстановка и обстоятельства позволили мне удалиться от всего того, что

окружает меня. Ночь. Мы наедине. Вернее, я один и твое письмо. Хочется сказать

многое по твоему письму, которое очень взволновало меня. Взволновало так, как

волновал взгляд на жизнь, когда я снял розовые очки юности.

Можешь на миг представить себе землянку, в которой сидит Ян. Несколько

книг — оружие ума, пистолет, гранаты — оружие солдата. За столом человек в

облаках дыма табачного. Рядом печурка трещит и разливает тепло. Человек курит и

в своей полосатой тельняшке с расстегнутым кителем, усами, бледным лицом и

впалыми щеками похож на собрание всех переживаний. Человек этот я. Очень

скверно иметь душу-мембрану. Она с ужасной точностью воспринимает все

радости, горе, переживания. Моя душа, по-видимому, такая. Я <неразборчиво>

всего этого, но все делает жизнь немного целесообразной. Не помню кем сказано,

что человек ощущает себя лишь в противоречиях, но значение этих слов понято

мной крепко.

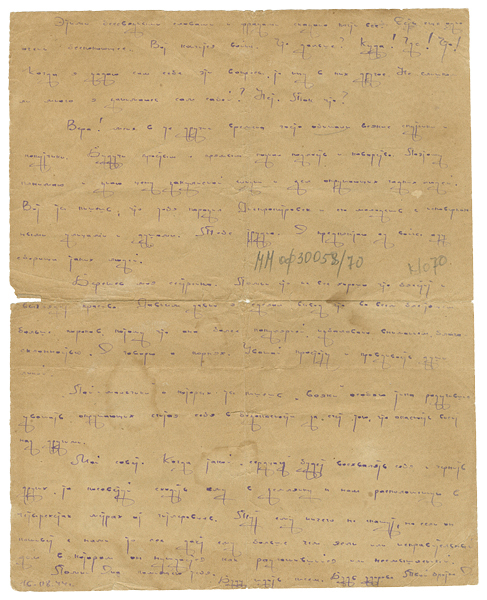

Мы часто путаем. Когда делаем не то, что надо, то сваливаем все на

рассеянность. А ведь это не рассеянность, а сосредоточенность. Вот я сказал ранее

о хандре и обвинил в этом пустоту. Это, по-видимому, не так. Скорее не пустота, а

обилие мелочей, которые необходимо переваривать.

Мне часто хотелось бы быть настоящим солдафоном, кричать на жизнь:

«Уря», «Караул!» и пр., но вот ведь не получается.

Вера, если бы Вы знали, как я одинок. Один на весь мир. Все происходит от

этого, от страшной пустоты. Нет целеустремленности в жизни и от таких

совершенств, достигнутых или, вернее, постигнутых мною, страшно.

Этими бессвязными словами и фразами сказано почти все. Есть еще одно

очень беспокоящее. Вот кончится война. Что дальше? Куда! Где! Что! Когда я

задаю сам себе эти вопросы, то вижу в них другое. Не слишком ли много я

занимаюсь сам собой? Нет. Так что?

Вера! Меня в те другие времена часто обижали всякие спутники и

попутчики. Будучи простым и прямым, познал подлость и коварство. Поэтому

понимаю и знаю цену закулисной жизни и дел окружающих гадких людей. Вот ты

пишешь, что тебя поразил Днепропетровск и его молодежь с исковерканными

улицами и душами. Тебе трудно. Я предпочитаю ад войны аду сборища таких

людей.

Берегись, моя сестренка. Помни, что не все хорошо, что блестит и выглядит

красиво. Давным-давно я сделал вывод, что во всем блестящем больше пороков,

потому что оно более популярно, избаловано вниманием, благосклонностью. Я

говорю о парнях. Уважай простоту и правдивость души.

Пай-мальчики, о которых ты пишешь «вояки», — особого типа

разучившиеся уважать окружающих, счита[ющие] себя в безопасности за счет того,

что опасность висит над другими.

Мой совет. Когда такой «сердцеед» будет восхвалять себя и чернить других,

то посоветуй сходить ему в землянку к нам, расположенную в четырехстах метрах

от гитлеровцев. Тут ему ничего не скажут, но если он поживет с нами, то

<неразборчиво> даст уму больше, чем ясли или исправительный дом, в котором он

нуждается как <неразборчиво> и несмышленый.

Помни Яна, помнящего тебя. Буду ждать писем. Будь здорова. Твой братка

Я.

Обстановка и обстоятельства позволили мне удалиться от всего того, что

окружает меня. Ночь. Мы наедине. Вернее, я один и твое письмо. Хочется сказать

многое по твоему письму, которое очень взволновало меня. Взволновало так, как

волновал взгляд на жизнь, когда я снял розовые очки юности.

Можешь на миг представить себе землянку, в которой сидит Ян. Несколько

книг — оружие ума, пистолет, гранаты — оружие солдата. За столом человек в

облаках дыма табачного. Рядом печурка трещит и разливает тепло. Человек курит и

в своей полосатой тельняшке с расстегнутым кителем, усами, бледным лицом и

впалыми щеками похож на собрание всех переживаний. Человек этот я. Очень

скверно иметь душу-мембрану. Она с ужасной точностью воспринимает все

радости, горе, переживания. Моя душа, по-видимому, такая. Я <неразборчиво>

всего этого, но все делает жизнь немного целесообразной. Не помню кем сказано,

что человек ощущает себя лишь в противоречиях, но значение этих слов понято

мной крепко.

Мы часто путаем. Когда делаем не то, что надо, то сваливаем все на

рассеянность. А ведь это не рассеянность, а сосредоточенность. Вот я сказал ранее

о хандре и обвинил в этом пустоту. Это, по-видимому, не так. Скорее не пустота, а

обилие мелочей, которые необходимо переваривать.

Мне часто хотелось бы быть настоящим солдафоном, кричать на жизнь:

«Уря», «Караул!» и пр., но вот ведь не получается.

Вера, если бы Вы знали, как я одинок. Один на весь мир. Все происходит от

этого, от страшной пустоты. Нет целеустремленности в жизни и от таких

совершенств, достигнутых или, вернее, постигнутых мною, страшно.

Этими бессвязными словами и фразами сказано почти все. Есть еще одно

очень беспокоящее. Вот кончится война. Что дальше? Куда! Где! Что! Когда я

задаю сам себе эти вопросы, то вижу в них другое. Не слишком ли много я

занимаюсь сам собой? Нет. Так что?

Вера! Меня в те другие времена часто обижали всякие спутники и

попутчики. Будучи простым и прямым, познал подлость и коварство. Поэтому

понимаю и знаю цену закулисной жизни и дел окружающих гадких людей. Вот ты

пишешь, что тебя поразил Днепропетровск и его молодежь с исковерканными

улицами и душами. Тебе трудно. Я предпочитаю ад войны аду сборища таких

людей.

Берегись, моя сестренка. Помни, что не все хорошо, что блестит и выглядит

красиво. Давным-давно я сделал вывод, что во всем блестящем больше пороков,

потому что оно более популярно, избаловано вниманием, благосклонностью. Я

говорю о парнях. Уважай простоту и правдивость души.

Пай-мальчики, о которых ты пишешь «вояки», — особого типа

разучившиеся уважать окружающих, счита[ющие] себя в безопасности за счет того,

что опасность висит над другими.

Мой совет. Когда такой «сердцеед» будет восхвалять себя и чернить других,

то посоветуй сходить ему в землянку к нам, расположенную в четырехстах метрах

от гитлеровцев. Тут ему ничего не скажут, но если он поживет с нами, то

<неразборчиво> даст уму больше, чем ясли или исправительный дом, в котором он

нуждается как <неразборчиво> и несмышленый.

Помни Яна, помнящего тебя. Буду ждать писем. Будь здорова. Твой братка

Я.

16 августа 1944 года